|

Größe: 8829

Kommentar: Isenhosen hinzugefügt

|

Größe: 12626

Kommentar:

|

| Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |

| Zeile 115: | Zeile 115: |

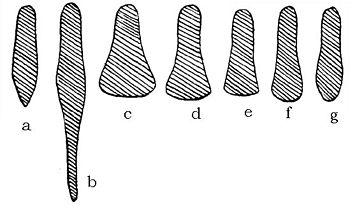

| Der Eisenschuh entsteht etwa am Ende des 13. Jahrhunderts. Es ist zuerst eine metallene Platte, die auf das Kettengewebe, das den Fuß bedeckte, gelegt und befestigt wurde. Die Befestigung geschah mittels eines Lederriemens, der um den Fuß an der Ferse befestigt wurde. Etwa 1290 wird diese Platte durch ein Geschübe ersetzt. Die Schuhe des einfachen Söldners bestanden im Gegensatz dazu aus Leder, das bestenfalls mit mosaikförmigen, kleinen Metallplättchen benäht waren. Zu Ende des 13. und Beginn des 14. Jahrhunderts waren die Spitzen der Eisenschuhe stumpf gestaltet, oder liefen in langen, dünnen Schnäbeln (franz. „à la poulaines“, ital. „Scarpe a Punta“, dtsch. „Schnabelschuhe“), die leicht nach unten gebogen waren, aus. Zu Beginn ihres Erscheinens hatten diese Schnäbel einen Zweck, der später nur als ein modischer Fehltritt gesehen wurde. Der anfängliche Zweck war der, die Beine davor zu sichern aus dem Steigbügel zu rutschen, da die Füße mit besser werdender Panzerung der Beine immer unbeweglicher wurden. Falls der Fuß aus den Bügeln rutschte, konnte er mit dem langen Schnabel des Schuhes leicht wieder aufgenommen und angezogen werden. Um 1420 werden die ersten Schnäbel auf- und absteckbar konstruiert. Dadurch war es möglich zu Fuß normal zu laufen und nach dem Aufsteigen auf das Pferd die Schnäbel anzustecken. Die Befestigung an den Eisenschuhen erfolgte mittels eines Drehbolzens, der auf dem Rist des Eisenschuhes angebracht war. Etwa 1430 wurden die Schnäbel in Italien aus Holz gebaut und mit Leder bezogen. Das Leder wurde zusätzlich mit Eisenschuppen belegt. Auch diese wurden erst nach dem Aufsitzen am Fuß angesteckt. Die Schnabelschuhe waren etwa bis 1490 in Gebrauch. Der Eisenschuh (franz. „'''Soleret'''“) erscheint an Rüstungen etwa in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, aber immer zusammen mit den Beinröhren. Am unteren Teil der Beinröhren sind diese Hochgetrieben („Knöchelauftriebe“), damit die Schuhe möglichst abschließend an die Röhren ansetzen. Die Oberseite der Eisenschuhe ist ab dem Rist geschoben konstruiert. Das Geschübe reicht vom Anfang des Rist, bis an das vordere Ende des Schuhs. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts sind die Eisenschuhe fest mit dem Beinzeug verbunden. Ende des 15. Jahrhunderts tritt eine starke Veränderung in der Konstruktionsweise der Eisenschuhe auf. Ab diesem Zeitpunkt wird auf die Bequemlichkeit der Schuhe und dem Befinden des Trägers Rücksicht genommen. Man nimmt an, das Kaiser Maximilian I. und Kurfürst Albrecht Achilles von Brandenburg Einfluss auf diese Entwicklung hatten. Die Entwicklung begann nun eine extreme Wandlung, von den schmalen Schnabelschuhen zu den extrem breiten „Bärenfüßen“ oder den sogenannten „Kuhmäulern“ (franz. „pieds d’ours“), die sehr plump erschienen. Erst um 1530 werden die Formen wieder gemäßigter und die Eisenschuhe nehmen allmählich wieder die Form eines Fußes an. Zuerst werden sie etwas schmaler und haben scharfe Ecken im vorderen Bereich. Um 1550 rundet sich der Vorderfuß ab und die Form des „Entenfußes“ entsteht. Erst gegen 1560 nehmen die Eisenschuhe die natürliche Form eines Fußes wieder an obwohl der Vorderfuß immer noch ein wenig schmaler und spitzer erscheint. Ab der Mitte des 16. Jahrhunderts wird versucht die Schuhe noch besser der Bewegungsfähigkeit und der Beweglichkeit anzupassen, indem die Plattner zuerst das „Ristgeschübe“ und später das „Ballengeschübe“ entwickeln. An der Beinröhre wird in der Höhe des Knöchels ebenfalls ein Geschübe („Knöchelgeschübe“) angebracht. Später wurden noch Vorrichtungen zur Befestigung der Sporen angebracht, die durch eine angenietete Halterung oder auch durch Lederriemen befestigt wurden |

Beinzeug

! AktiveBaustelle !

Inhalt in Arbeit

RickS.

Inhaltsverzeichnis

Das Beinzeug, auch Beinharnisch ist ein Bestandteil der Plattenrüstung. Es schützt die Beine von der Hüfte bis zu den Zehen.

Im LARP wird diese Bezeichnung jedoch für alles verwendet, das den Träger mehr oder weniger gut vor Waffentreffern schützen soll und unterhalb der Hüfte (Gürtelhöhe abwärts) getragen wird.

Schamkapsel

(auch Braguette, Bragetto, Brayette, Latz oder Gliedschirm) ist der Name für den auffällig gestalteten Hosenlatz, der im 15. und 16. Jahrhundert bei Männern Mode war.

Die Schamkapsel war oft farblich von der Hose abgehoben und ausgepolstert sowie mit Bändern und Schleifen geschmückt. Manchmal enthielt sie auch noch kleine Taschen. Die Form des Polsters variierte je nach dem Geschmack des Trägers. So gab es runde Polster, aber auch solche in Bananen- oder Gurkenform. Die darin enthaltene sexuelle Anspielung war offensichtlich.

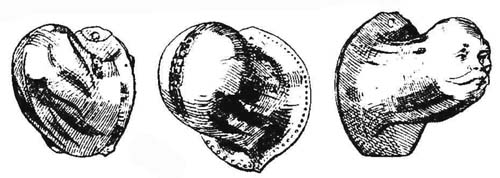

Auch bei der ritterlichen Rüstung insbesondere des Plattenpanzers war die Brayette ein in der Regel aus einer runden, ovalförmig ausgebeulten Metallplatte bestehender Genitalschutz. Da bei Plattenpanzern Wert auf eine größtmögliche Bewegungsfreiheit gelegt wurde, blieb der Genitalbereich zunächst so gut wie ungeschützt – nur ein unter dem Harnisch getragenes, langes Kettenhemd sorgte für einen gewissen Schutz. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts kam die so genannte Braguette oder auch Brayette in der Schweiz auf, welche sich zum Urinieren oder zum Reiten leicht abnehmen ließ. In der Mitte des 16. Jahrhunderts kam es in Mode, als Symbol männlicher Potenz einen Harnisch mit einer möglichst großen Brayette zu besitzen. Der „Gliedschirm“ wurde um 1520 als Gegenmaßnahme gegen die Sitte der deutschen Pikeniere, in die ungeschützten Genitalien zu stechen, entwickelt. Diese Variante der Schamkapseln, dienten vorwiegend dem Schutz des Penis. Daraus entwickelte sich der sogenannte „Latz“ der etwa in der Zeit von 1550 bis 1570 nicht immer aus Eisenblech sondern auch aus verstärkten Textilien zur gewöhnlichen Alltagskleidung getragen wurde.

Erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts verschwand die Schamkapsel weitgehend von der Bildfläche.

Textil / "Gambeson"

Die Textile Version der Schamkapsel wird oft auch als Prallbeutel bezeichnet und kam in den Landsknechtsheeren zur Mode, die bald auch im zivilen bereich getragen wurde. Oftmals erreichten diese Hosenlätze extreme Größen und wurden auffällig gestaltet und verziert.

Anleitung zum Nähen eines Prallbeutels

Eisen / Stahl

Ringpanzer

Anfangs bot das Kettenhemd einen eher mäßigen Schutz des Genitalbereichs. Dieser Schutz wurde später durch das Anbringen eines Latzes verbessert, konnte jedoch nur wenig gegen die Lanzen der Pikeniere ausrichten, die es zur Sitte machten in den ungeschützen Genitalbereich zu stechen.

geformtes Blech

Meist war die Schamkapsel als Teil eines Plattenharnisches, ein oval ausgetriebenes Stück Blech, das den anfangs nahezu ungeschützen Genitalbereich vor den Lazen der Pikeniere schützen sollte. Später wurde es dann mode, eine möglichst große Schamkapsel an der Rüstung zu tragen, wodurch diese zu enormen Größen anwuchsen und teils kunstvoll verziert waren.

Dichlinge

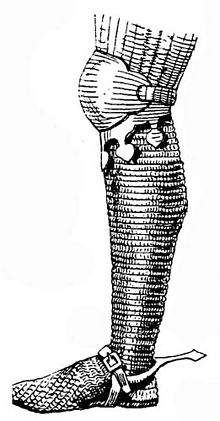

Die Oberschenkel, die damals vom Hauberk geschützt wurden, der bis zu den Knien reichte, wurde bereits ab 1270 durch ein einfaches Geschübe ersetzt. Daraus entwickelte sich die ersten Oberschenkelschienen, Dielinge, Dichlinge, Diechlinge, (franz.) "Cuissots". In der Mitte des 14. Jahrhunderts deckten die Dichlinge bereits den gesamten Oberschenkel ab. Sie schützten aber nur die äußere Seite der Oberschenkel, da der Träger mit der Innenseite auf dem Pferd saß.

Der im 14. Jahrhundert benutzte Lentner deckte die Oberschenkel noch fast bis zur Mitte ab. Am Ende des 14. Jahrhunderts begann man den Lentner kürzer zu tragen, worauf eine Änderung nötig war, mit der man die nun freien Oberschenkel schützen konnte. Die bis dahin entstandenen Dichlinge wurden nach oben zur Hüfte hin verlängert. Das durch das Verlängern neu entstandene Rüstungsteil nannte man „Oberdichlinge“, die schon vorher bestehenden unteren Beinschutzteile wurden nun „Unterdichlinge“ genannt. Diese Unterteilung der Dichlinge wurde zeitweise beibehalten, da u.a die Mode der Zeit dies nötig machte. An den z.B spanischen Bauschhosen konnten ausschließlich die unteren Dichlinge getragen werde, während aber die vollen Dichlinge gebraucht wurden, wenn die Kampf- oder Turnierrüstungen angelegt wurden. Die Befestigung der Dichlinge geschah mit zwei Lederriemen, die am Oberschenkel befestigt wurden. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts wurde zusätzlich ein Gürtel um den Bauch getragen, an dem weitere Lederriemen befestigt wurden, um einen festen Halt der Dichlinge am Bein zu garantieren. Um diese Schnüre an den Dichlingen zu befestigen wurde am oberen Ende ein breiter Lederrand angenietet und an diesem Löcher angebracht, durch die die Schnüre liefen. Diese Befestigungsart hielt sich bis in das 16. Jahrhundert.

Textil / "Gambeson"

Leder

Eisen / Stahl

Ringpanzer

Siehe auch:

Anfangs wurden die Oberschenkel durch die schiere Länge des Ringpanzerhemdes, das oft bis unter die Knie reichte, mehr oder weniger gut geschützt. Später erhöhten Beinlinge aus Kettengeflecht (sog. "Isenhosen") den Schutzwert massiv. Der Schutz wurde nochmals erhöht, als damit begonnen wurde Dichlinge aus mehreren abgesteppten Stofflagen über den Isenhosen zu tragen, was einen besseren Schutz vor Wuchtwaffen bot - vergleichbar mit dem Gambeson unter oder über dem Kettenhemd.

geformtes Blech

andere Materialien

Beintaschen

Textil / "Gambeson"

Leder

Eisen / Stahl

Ringpanzer

geformtes Blech

andere Materialien

Kniebuckel

Die erste Art der Plattenpanzerung an den Knien bestand aus einem breiten Lederstreifen, der um die Kettenpanzerung am Knie gelegt wurde und auf den eine das Knie schützende Platte aufgenäht wurde. Die ersten sich daraus entwickelnden Kniebuckel (franz. „Genouillières“) erschienen bereits im 13. Jahrhundert.

Man befestigte an der Außenseite, zuerst mit einer Bindung, später durch vernieten eine sogenannte „Streifenschiene“. Ab etwa 1390 entstand der erste Kniebuckel, der bereits mit einer Muschel oder Kachel ausgestattet war.

Leder

Eisen / Stahl

Ringpanzer

geformtes Blech

andere Materialien

Beinschienen

Bereits um die Mitte des 13. Jahrhunderts wurde versucht, die Unterschenkel durch Belegen mit Platten zu schützen. Am Anfang begann man Schienen auf die Vorderseite der Unterschenkel zu schnallen, die sich mit der Zeit verbreiterten und das Schienenbein immer mehr umschlossen.

Textil / "Gambeson"

Leder

Eisen / Stahl

Ringpanzer

geformtes Blech

andere Materialien

Beinröhren

Bereits um die Mitte des 13. Jahrhunderts wurde versucht, die Unterschenkel durch Belegen mit Platten zu schützen. Am Anfang begann man Schienen auf die Vorderseite der Unterschenkel zu schnallen, die sich mit der Zeit verbreiterten und das Schienenbein immer mehr umschlossen.

Im 14. Jahrhundert entstanden die ersten echten Beinröhren (franz. „grève“) die in ihrer Form bis etwa zum 16. Jahrhundert fast gleich blieben und sich nur wenig veränderten.

Eisen / Stahl

Ringpanzer

geformtes Blech

andere Materialien

Panzerschuhe

Der Eisenschuh entsteht etwa am Ende des 13. Jahrhunderts. Es ist zuerst eine metallene Platte, die auf das Kettengewebe, das den Fuß bedeckte, gelegt und befestigt wurde. Die Befestigung geschah mittels eines Lederriemens, der um den Fuß an der Ferse befestigt wurde. Etwa 1290 wird diese Platte durch ein Geschübe ersetzt. Die Schuhe des einfachen Söldners bestanden im Gegensatz dazu aus Leder, das bestenfalls mit mosaikförmigen, kleinen Metallplättchen benäht waren. Zu Ende des 13. und Beginn des 14. Jahrhunderts waren die Spitzen der Eisenschuhe stumpf gestaltet, oder liefen in langen, dünnen Schnäbeln (franz. „à la poulaines“, ital. „Scarpe a Punta“, dtsch. „Schnabelschuhe“), die leicht nach unten gebogen waren, aus. Zu Beginn ihres Erscheinens hatten diese Schnäbel einen Zweck, der später nur als ein modischer Fehltritt gesehen wurde. Der anfängliche Zweck war der, die Beine davor zu sichern aus dem Steigbügel zu rutschen, da die Füße mit besser werdender Panzerung der Beine immer unbeweglicher wurden. Falls der Fuß aus den Bügeln rutschte, konnte er mit dem langen Schnabel des Schuhes leicht wieder aufgenommen und angezogen werden. Um 1420 werden die ersten Schnäbel auf- und absteckbar konstruiert. Dadurch war es möglich zu Fuß normal zu laufen und nach dem Aufsteigen auf das Pferd die Schnäbel anzustecken. Die Befestigung an den Eisenschuhen erfolgte mittels eines Drehbolzens, der auf dem Rist des Eisenschuhes angebracht war. Etwa 1430 wurden die Schnäbel in Italien aus Holz gebaut und mit Leder bezogen. Das Leder wurde zusätzlich mit Eisenschuppen belegt. Auch diese wurden erst nach dem Aufsitzen am Fuß angesteckt. Die Schnabelschuhe waren etwa bis 1490 in Gebrauch. Der Eisenschuh (franz. „Soleret“) erscheint an Rüstungen etwa in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, aber immer zusammen mit den Beinröhren. Am unteren Teil der Beinröhren sind diese Hochgetrieben („Knöchelauftriebe“), damit die Schuhe möglichst abschließend an die Röhren ansetzen. Die Oberseite der Eisenschuhe ist ab dem Rist geschoben konstruiert. Das Geschübe reicht vom Anfang des Rist, bis an das vordere Ende des Schuhs. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts sind die Eisenschuhe fest mit dem Beinzeug verbunden. Ende des 15. Jahrhunderts tritt eine starke Veränderung in der Konstruktionsweise der Eisenschuhe auf. Ab diesem Zeitpunkt wird auf die Bequemlichkeit der Schuhe und dem Befinden des Trägers Rücksicht genommen. Man nimmt an, das Kaiser Maximilian I. und Kurfürst Albrecht Achilles von Brandenburg Einfluss auf diese Entwicklung hatten. Die Entwicklung begann nun eine extreme Wandlung, von den schmalen Schnabelschuhen zu den extrem breiten „Bärenfüßen“ oder den sogenannten „Kuhmäulern“ (franz. „pieds d’ours“), die sehr plump erschienen. Erst um 1530 werden die Formen wieder gemäßigter und die Eisenschuhe nehmen allmählich wieder die Form eines Fußes an. Zuerst werden sie etwas schmaler und haben scharfe Ecken im vorderen Bereich. Um 1550 rundet sich der Vorderfuß ab und die Form des „Entenfußes“ entsteht. Erst gegen 1560 nehmen die Eisenschuhe die natürliche Form eines Fußes wieder an obwohl der Vorderfuß immer noch ein wenig schmaler und spitzer erscheint. Ab der Mitte des 16. Jahrhunderts wird versucht die Schuhe noch besser der Bewegungsfähigkeit und der Beweglichkeit anzupassen, indem die Plattner zuerst das „Ristgeschübe“ und später das „Ballengeschübe“ entwickeln. An der Beinröhre wird in der Höhe des Knöchels ebenfalls ein Geschübe („Knöchelgeschübe“) angebracht. Später wurden noch Vorrichtungen zur Befestigung der Sporen angebracht, die durch eine angenietete Halterung oder auch durch Lederriemen befestigt wurden

Eisen / Stahl

Ringpanzer

geformtes Blech